本サイトでは、記事にアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を使用しています。

皆さん、こんにちは。福祉施設の研修講師「いし~ちゃん」です。

このブログでは、介護や福祉に携わる方に向けて、「短時間で好きな時間に分かりやすく学べる」をモットーに、研修内容や明日から使える介護・福祉に関する知識をご紹介していきます。

- 研修に使える資料がほしい

- 研修のポイントを知りたい

- パワーポイントに使える資料が欲しい

- 勉強したいけど、時間や費用はかけたくない

このブログを活用していただければ、勉強したいと思っている介護・福祉従事者の方はもちろん、研修を担当している方にとっても役立つ内容を得ることができます。

今回の記事では、「高齢者虐待防止に関する研修」の内容をご紹介していきます。

高齢者虐待防止に関する研修は、令和6年度より義務化される重要な研修ですので、今のうちにご準備を進めていくことをお勧めします。

令和6年度義務化「高齢者虐待防止に関する取り組み」

事業者は、虐待の発生又は再発を防止するため、「虐待の未然防止」、「虐待等の早期発見」、「虐待等への迅速かつ適切な対応」の観点を踏まえ、次の措置を講じる必要があります。

- 虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催

- 従業者への委員会結果の周知

- 虐待の防止のための指針の整備

- 高齢者虐待防止に関する研修の実施

- 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の設置

これは全サービス事業所が対象となります。

ちなみに研修の頻度については、(地域密着型)特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院が年2回の実施、それ以外の事業所は年1回の実施が求められています。

というわけで、高齢者虐待防止に関する研修をやっていきましょう。

高齢者虐待防止に関する研修のポイント

この研修で押さえておくべき内容は以下のものになります。

- 高齢者虐待の現状

- 高齢者虐待の種類

- 虐待につながる不適切なケア

- 不適切なケアが起こる要因

- 不適切なケアをなくす方法

高齢者虐待の現状をきちんと把握することはもちろん、虐待につながる不適切なケアが常態化していないかの確認や不適切なケアが起こる要因とその改善方法を学ぶことが重要です。

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成 17 年法律第 124 号。以下「高齢者虐待防止法」という。)は、平成 18 年(2006 年)4月1日から施行されました。

高齢者虐待防止法の目的

高齢者虐待防止法の目的は、高齢者虐待防止法第1条で以下のように示されています。

この法律は、高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり、高齢者の尊厳の保持にとって高齢者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等にかんがみ、高齢者虐待の防止等に関する国等の責務、高齢者虐待を受けた高齢者に対する保護のための措置、養護者の負担の軽減を図ること等の養護者に対する養護者による高齢者虐待の防止に資する支援(以下「養護者に対する支援」という。)のための措置等を定めることにより、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって高齢者の権利利益の擁護に資することを目的とする。

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第1条より

高齢者虐待防止法の目的のポイント

この法律では、虐待を受けた高齢者に対する保護等を含めた措置はもちろん、養護者に対する支援も目的に含まれているところがポイントです。

虐待の連鎖を止めるには、虐待を受けた高齢者だけでなく、その養護者も含めた広い視点での支援が必要であり、そのための施策の促進も含まれており、高齢者の権利利益の養護が目的となっています。

高齢者虐待防止法上の定義等:虐待に該当する行為

高齢者虐待防止法第2条では「養護者」や「養介護施設従事者等」及び虐待に該当する行為について記載されています。

- 高齢者,養護者,養介護施設等従事者

- ・高齢者とは65歳以上の方のことです。

・養護者とは、現に高齢者を養護する者であって養介護施設従事者以外の者のことです。

・養介護施設従事者等とは、介護施設で介護サービスを提供している者のことです。

次に虐待に該当する行為を確認していきます。

- 高齢者虐待に該当する行為

- ❶【身体的虐待】

・高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること

❷【心理的虐待】

・高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

❸【介護等放棄(ネグレクト)】

・高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放棄、擁護者以外の同居人による「身体的・心理的虐待」また

は「性的虐待」にかかげる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること

・高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること

❹【性的虐待】

・高齢者にわいせつな行為をすることまたは高齢者をしてわいせつな行為をさせること

❺【経済的虐待】

・養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不要に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得る

こと

・高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること

この虐待に該当する行為については、障害者虐待においても同じ分類になります。

「令和3年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果」では、養介護施設従事者等による高齢者虐待で最も多かった種別は「身体的虐待」で次いで「心理的虐待」「介護等放棄(ネグレクト)」と続いていきます。

高齢者虐待の現状

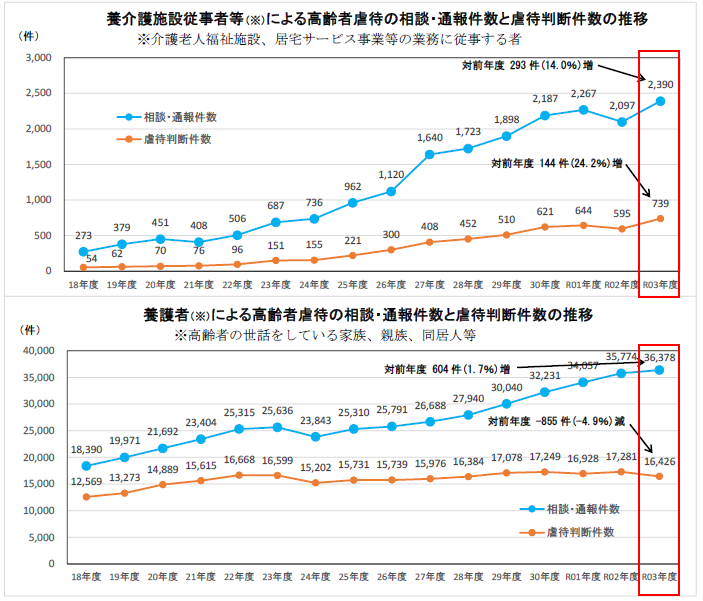

下記のグラフは、厚生労働省ホームページ「令和3年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果」のものです。

このグラフの「養介護施設従事者等による高齢者虐待の相談・通報件数」と「養介護施設従事者等による高齢者虐待の虐待判断件数」はいずれも過去最多となっています。

- 「養介護施設従事者等による高齢者虐待の相談・通報件数」…2,390件

- 「養介護施設従事者等による高齢者虐待の虐待判断件数」…739件

令和2年度の結果では減少したものの、令和3年度では再び上昇し過去最多(最悪)の結果となってしまいました。

本来、高齢者を支えるべき人たちが、高齢者を傷つけてしまっている現実をまずはしっかりと自覚しましょう。

「自分はそんなことしていない」「私の施設は絶対に大丈夫」ではなく、まずは自身の介護を見つめ直すこと、自分のチーム・施設の介護を振り返ってみることが大切です。

高齢者虐待の発生要因

また、「令和3年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果」では高齢者虐待の発生要因についても以下のように示されています。

虐待の発生要因

1,「教育・知識・介護技術などに関する問題」…56.2%

2,「職員のストレスや感情コントロールの問題」…22.9%

3,「虐待を助長する組織風土や職員間の関係の悪さ、管理体制等」…21.5%

4,「倫理や理念の欠如」…12.7%

厚生労働の担当者の見解としては、虐待の相談・通報や発覚が増えている背景について、「介護現場で虐待防止の意識が高まっていることが一因」と説明されています。

このほか、厳しい人手不足や労働環境などが影響している可能性もあるとしています。

高齢者虐待につながる不適切なケアの連続性

高齢者虐待というと、目に見えて明らかな暴力や高齢者を馬鹿にするような過度な発言などと捉えがちですが、必ずしもそれだけではありません。

高齢者虐待防止には、顕在化している虐待以外にも、気づかれない虐待があるということ、そして明確な虐待とは言えないが、その判断に迷う不適切なケア(グレーゾーン)が存在しているという2つ視点が必要になります。

(出典:「施設・事業所における高齢者虐待防止学習テキスト」より抜粋)

上記は、顕在化した虐待と虐待防止に必要な視点を含めた不適切なケアを根底とする高齢者虐待の概念図になります。

この図の中のグレーゾーンにあたる「意図的虐待」「非意図的虐待」「緊急やむを得ない場合以外の身体拘束」の3つについて少し触れておきましょう。

虐待のグレーゾーン①:意図的虐待

「意図的虐待」とは、社会に明るみになってはいないが、意図的に行われている虐待行為のことです。この状況が発生している事業所は、かなり危険な状態と言えます。

虐待をしているという自覚があり、かつそれが連続的に起こっている可能性が高いからです。

職員の内部告発や家族の証言、医師の診察などで顕在化する可能性が非常に高く、そこで生活するご利用者の安全性が確保できないのはもちろん、事業所としても指定取り消しなどの処分を受ける覚悟が必要な状態です。

虐待のグレーゾーン②:非意図的虐待

「非意図的虐待」とは、介護者にその気がなく(自覚がなく)ても、結果的に虐待をしてしまっている状態のことです。

不十分な介護技術のため、ご利用者に恐怖や負担をかけてしまう介護が行われていたり、ご利用者に対して高圧的な態度をとったりしてしまっている状態です。

虐待のグレーゾーン③:緊急やむを得ない場合以外に身体拘束

身体拘束は、原則すべて高齢者虐待にあたる行為になります。

では、緊急やむを得ない場合とはどのような状況であるのか?それは以下の例外3原則をすべて満たしている場合になります。

緊急やむを得ない場合の例外3原則

1,切迫性:利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされている可能性が著しく高いこと

2,非代替性:身体拘束その他行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと

3,一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること

これら例外3原則をすべて満たしている状況で、本当に身体拘束以外に対応がないのかを十分に検討し、ご本人やご家族に十分説明を行う必要があります。

虐待につながる不適切なケアとは?

不適切なケアとは、職員の自覚の有無に関わらず、ご利用者に対して行われる正しくないケアのことです。

例えば、そのケアを目撃したご家族や職員が、不快感や違和感、悲しみを感じてしまうような介護であった場合、これは不適切なケアに該当します。

他にも介護職員の一方的な都合により、ご利用者の同意を得ずに行われるケアやご利用者本人でできるところまで必要以上に関わってしまうケアなどもこれに該当します。

実は不適切なケアは、私たちが普段何気なくしている介護の中でも、日常的に起こってしまっている場合もあります。

では、不適切なケアについてもう少し具体的な内容を確認していきましょう。

不適切なケア①:放置や無視

ご利用者の呼びかけを無視したり、対応しなかったり、放置したりすることがこれに該当します。

- 放置や無視に該当する行為

- ・ご利用者の呼びかけに反応しない

・コールにすぐ対応しない、あるいは手の届かないところにコールボタンを置く

・排便しているにも関わらず、オムツ交換を後回しにする

・「ちょっと待って」といい長時間待たせる など

この「放置や無視」に該当する行為は、日頃のケアを振り返ってもらったときに、一番多くあがってくる内容です。

不適切なケア②:命令や指図

ご利用者に無理強いをさせたり、早くするように指図したり、命令したりすることがこれに該当します。

- 命令や無視に該当する行為

- ・無理やり食事を食べさせる

・服薬を拒否するからと、勝手に砕いた薬を食事に混ぜて与える

・何も言わず急に車椅子を動かすなど、介護する前に声をかけない

・嫌がっている理由を聞かない

・「早く○○して」と命令口調になる など

ご利用者の動きが遅かったり、思いどおりにならない時などは、このような命令や指図をする言動が見られるようになります。

不適切なケア③:横暴な態度

ご利用者よりも、職員の方が立場が上であるかのような横暴な態度をとることが該当します。

- 横暴な態度に該当する行為

- ・タメ口や「○○ちゃん」付けなど、子ども扱いで話す

・他の利用者様の前でその方の恥ずかしい話をする

・ご利用者のプライバシーに関わる話を話題にする

・ご利用者からの要望に否定的な態度を取る

・「○○しないとダメだよ」などとネガティブなことを言う など

ご利用者をサービス利用をしているお客様としてではなく、こちら側が世話をしてやっているという思考が強くなると、このような行為が増えてきてしまいます。

不適切なケア④:行動制限・拘束

ご利用者に対する行動制限や身体拘束につながる行為がこれに該当します。

- ・ご自分で出来ることまで一方的に介助する

・ご利用者の行動を制限する

・「さっき行ったから」とトイレに行かせない

・「転ぶと危ないから」と言って立ち上がった理由を聞かない

・センサーマットを必要以上に使用する

・「不穏である」と言ってすぐに鎮静剤などの薬に頼ろうとする など

人手不足や認知症の方の思いがけない行動に対応できない時、なるべく動かないように落ち着けるように行動制限という安易な対応になってしまいます。

不適切なケアが起こる要因

不適切なケアの連続性が高齢者虐待につながることを踏まえ、不適切なケアの要因を虐待の要因から考えていきましょう。

上記でも記載したとおり、虐待の発生要因は以下のとおりです。

不適切なケアの発生要因

1,「教育・知識・介護技術などに関する問題」

2,「職員のストレスや感情コントロールの問題」

3,「虐待を助長する組織風土や職員間の関係の悪さ、管理体制等」

4,「倫理や理念の欠如」

これらの要因に対して対応していくことが、不適切なケアや高齢者虐待防止には必要になってきます。

不適切なケアを防ぐ対策方法

それでは、不適切なケアが起こる要因に対して、どのような対策を行っていけば良いのかを考えていきましょう。

不適切なケアを防ぐ対策

1,教育、研修の実施

2,職場のメンタルヘルスマネジメント

3,職場のコンプライアンスの徹底

4,介護職員としての倫理観の理解

それでは、ひとつずつ確認していきましょう。

不適切なケアを防ぐ方法①:教育、研修の実施

「不適切なケア」といっても、無自覚に行ってしまう人もいれば、不適切なケアと自覚しつつ諦めている人もいます。また、不適切なケアが常態化してしまい、不適切なケアに対して無関心になってしまっている場合もあります。

まずは、「不適切なケア」について学び、皆さんの事業所で共通の認識を持って取り組むことが必要です。

具体的には、上記に記載されている不適切なケアの具体例を参考にしながら、研修の中で個人ワークとグループワークを行います。

個人ワーク:不適切なケアをしてしまったことがあるか?見たことがあるか?それは、具体的にどのような内容であったか?

グループワーク:個人ワークで考えた不適切なケアをグループワークで発表し、共有する。

この時に注意点としては、「不適切なケアをしたことがない人はいない」ということを認識し、「他の人のあげた不適切なケアを否定しない」ことを確認しておくことです。

自分が不適切なケアと思っていなかった内容があったり、逆に自分が不適切なケアだと思っていたことが、他の職員は自覚がなかったり、いろいろな気づきを得ることができます。これが大事です。

そして「ここで共有された不適切なケアは、不適切なケアとして事業所の共通認識とする」ことが重要です。

不適切なケアと誰かが認識したケアは、不適切なケアである可能性が限りなく高いからです。

この共通認識を持つことで、不適切なケアへの意識が高まり、不適切なケアをなくしていこうという意識が高まります。

不適切なケアを防ぐ方法②:職場のメンタルヘルスマネジメント

職場のメンタルヘルスマネジメントは、大きく分けて「セルフケア」と「ラインケア」に分けられます。

セルフケアは、職員自身がメンタルヘルスに関心を持ち、自身のメンタル不調を防ぐために行うものです。

特に虐待防止や不適切ケアに関連するものとしては「アンガーマネジメント」が有効です。怒りの感情は衝動的に攻撃的な言動になりやすく、虐待につながる行為につながりやすい傾向にあります。

アンガーマネジメントを学ぶことで、自身の感情に気づくことができ、正しい怒り方の習得やストレスの軽減、後悔しない行動をすることができるようになります。

ラインケアは、職場の管理監督者が安全配慮義務に基づき、職員のメンタルヘルスに関する取り組みを行うことです。

「いつもと違う職員の様子」や「ミスや遅刻、欠勤が多い職員」など職員の変化に気づき、その声に耳を傾けていくことが必要です。

自分の価値観を押し付けるのではなく、メンタルヘルス不調を起こしている可能性が高い職員の話を受け止めることが重要です。

不適切なケアを防ぐ方法③:職場のコンプライアンスの徹底

サービス残業や法令違反、パワハラやセクハラなど職場の風土が乱れている環境では、不適切なケアや高齢者虐待が起こりやすくなります。

「自分さえ良ければそれでいい」「バレなければ大丈夫」「他もやっていることだから大丈夫だろう」

このような職場風土や雰囲気を感じている場合は要注意です。

自分の事業所でそのような法令違反が行われていないか、責任者や主任の責務が明確になってるか、などを点検しコンプライアンスの徹底に努めましょう。

不適切なケアを防ぐ方法④:介護職員としての倫理観の理解

一般的な倫理観と併せて、介護職員としての倫理観を学び・理解しておくことが重要です。

介護福祉士には、介護福祉士としての倫理観や行動規範が定められています。

日本介護福祉士会の倫理綱領に定められている内容は以下の通りです。

日本介護福祉士会倫理綱領

1,利用者本位、自立支援

2,専門的サービスの提供

3,プライバシーの保護

4,総合的サービスの提供と積極的な連携、協力

5,利用者ニーズの代弁

6,地域福祉の推進

7,後継者の育成

詳しくは、日本介護福祉士会ホームページを確認していただきたいと思います。

高齢者虐待防止に関する研修まとめ

高齢者虐待は、前回の調査で過去最高の件数となり、今後も高齢者の増加とともに増えていく可能性があります。

私たち介護の仕事は、介護や看護・医療を必要とする人が、その尊厳を保ちながら、安全で安心した生活が送れるように支援していくことです。

高齢者虐待の問題は、不適切なケアの連続性から考える必要があります。不適切なケアが見過ごされ、常態化していくと、虐待が起こる可能性も高くなってしまいます。

それを防ぐためには、「教育・研修の実施」「職場のメンタルヘルス」「コンプライアンスの徹底」「介護職員の倫理の理解」が必要です。

本記事の内容を参考に、高齢者虐待防止に取り組むきっかけにして頂けると嬉しいです。

では、次回の研修でまたお会いしましょう。