本サイトでは、記事にアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を使用しています。

皆さん、こんにちは。介護施設の研修講師「いし~ちゃん(ほしくず)」です。

このブログでは、介護や福祉に携わる方に向けて、「短時間で好きな時間に分かりやすく学べる」をモットーに、研修内容や明日から使える介護・福祉に関する知識をご紹介していきます。

- 研修に使える資料がほしい

- 研修のポイントを知りたい

- パワーポイントに使える資料が欲しい

- 勉強したいけど、時間や費用はかけたくない

このブログを活用していただければ、勉強したいと思っている介護・福祉従事者の方はもちろん、研修を担当している方にとっても役立つ内容を得ることができます。

今回の記事では、「入浴介助に関する研修」の内容をご紹介していきます。

入浴介助に関する研修はこちら➡「入浴介助に関する研修資料」

令和6年度の介護報酬改定にて通所サービスにおける入浴介助加算の算定要件が変更されました。

その中の「入浴介助加算Ⅰ」において、入浴介助に関わる介護職員に対し、入浴介助に関する研修の実施が加えられました。

こちらの資料は、入浴介助に係る一般的な基礎知識をまとめた内容になっていますので、ぜひ施設の研修にご活用ください。

入浴介助加算の算定要件変更

| サービス種別 | 入浴介助加算(Ⅰ) | 入浴介助加算(Ⅱ) |

| 通所介護 | 40 | 55 |

| 通所リハビリテーション | 40 | 60 |

| 地域密着型通所介護 | 40 | 55 |

| 認知症対応型通所介護 | 40 | 55 |

以下が算定要件をまとめたものになります。

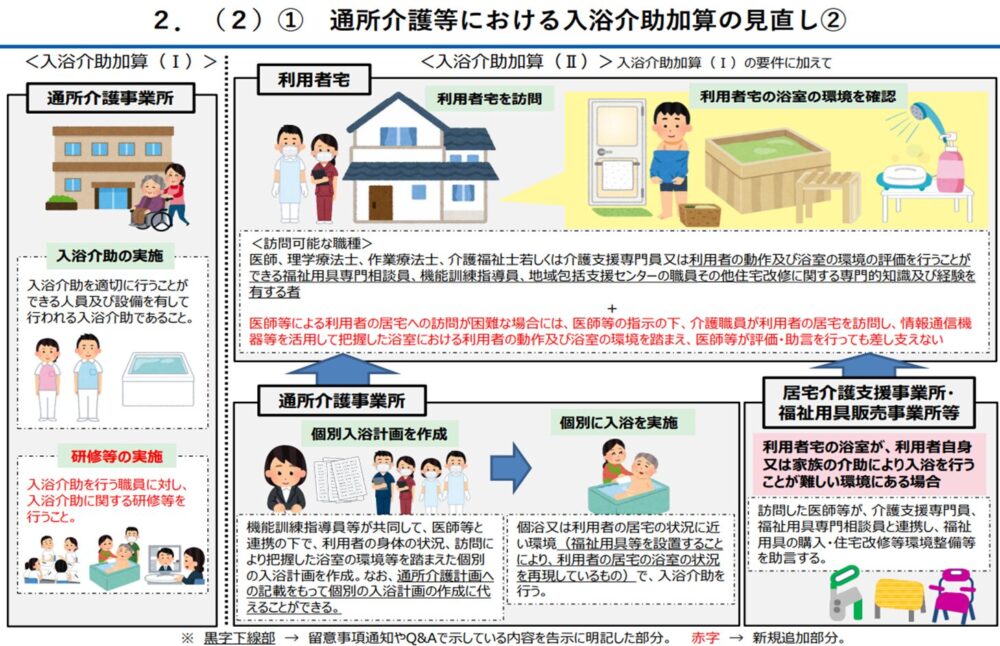

- 入浴介助加算Ⅰの算定要件

- ・入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること

・入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと

- 入浴介助加算Ⅱの算定要件

- 入浴介助加算(Ⅰ)の要件に加え、以下を実施。

・医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者が利用者の居宅を訪問し、利用者の状態を踏まえて浴室における利用者の動作・浴室の環境を評価すること。

・機能訓練指導員等が共同して、利用者の居宅を訪問した者との連携の下で、利用者の身体の状況や訪問により把握した利用者の居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。

・入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこと。

※大浴槽等においても、手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用し、浴室の手すりの位置や使用する浴槽の深さ及び高さ等を踏まえることで、利用者の居宅の浴室環境の状況を再現していることとして差し支えない。

入浴介助加算Ⅱは、かなりハードルが高く設定されていますので、多くの事業所が入浴介助加算Ⅰを算定すると思われます。

その要件として必要になるのが、「入浴介助に関する研修」です。

入浴介助加算Ⅰの研修内容に関するQ&A

【入浴介助加算(Ⅰ)】

問60 入浴介助に関する研修とは具体的にはどのような内容が想定されるのか。(答)

・ 具体的には、脱衣、洗髪、洗体、移乗、着衣など入浴に係る一連の動作において介助対象者に必要な入浴介助技術や転倒防止、入浴事故防止のためのリスク管理や安全管理等が挙げられるが、これらに限るものではない。

・ なお、これらの研修においては、内部研修・外部研修を問わず、入浴介助技術の向上を図るため、継続的に研修の機会を確保されたい。引用:令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)

入浴の目的

入浴の目的を大きく分けると以下の3つです。

- 身体の清潔を保つ:皮膚の汚れや細菌等から清潔を保つことで、褥瘡予防や感染症等のリスク軽減につながります。

- 全身状態の確認:全身状態の確認を行うことで、衣類を着ていると発見することができない傷や内出血などの早期発見につながります。

- 心身のリラックス:入浴により、血液循環の促進や新陳代謝が高まります。また、筋肉の緊張をほぐし、関節痛等の痛みを和らげる効果もあります。副交感神経が刺激されリラックス効果も生み出します。

入浴前に確認すること

各事業所に入浴マニュアルがあると思いますので、基本的にはその内容に従って準備を行います。

ここでお話しする内容は以下の2つです。

- ご利用者の体調確認

- ご利用者の全身確認

入浴前に確認すること①:体調確認

体調が悪きときに入浴すると、体調不良を起こしたり、急変を起こしたりすることがあります。入浴の前には、きちんと健康状態の確認をしておくことが重要です。

確認するポイントとしては以下の5つです。

- 血圧、体温、脈拍などのバイタル

- 呼吸状態

- 普段と比べて表情などに変わりはないか?

- 食欲の有無

- ご本人の入浴の意向※精神面も含めて

体調を確認せずに入浴することは、極めてリスクが高いです。

チェック表などを活用し、体調確認が済んだ方から入浴していただくようにしましょう。

入浴前に確認すること②:全身確認

入浴前は、全身状態を確認する機会になります。

皮膚の乾燥や傷の有無、湿疹等がないかなど、全身の確認を行いましょう。

寝たきりや長時間座位姿勢をとっている方は、皮膚の赤身や床ずれなどができやすいため、併せて確認しておきましょう。

入浴前に準備するもの

入浴前に準備するものを確認しておきましょう。

- 着替え(必要な場合、オムツやパットなど)

- タオル(フェイスタオル及びバスタオル)

- ボディソープ

- 洗身タオル

- シャワーチェアや滑り止めマット

- 処方されている軟膏や保湿剤など

- ドライヤーやくし、爪切りなどの整容道具

- 防水エプロンや滑りにくい靴など(職員用)

準備品は、各事業所で取り決めている物をきちんと確認しておきましょう。

また、準備品のポイントもまとめておきますので、参考にしてみてください。

- 高齢者の肌は、非常に敏感であるため、洗身タオルは肌触りがよく柔らかい素材のものを選びましょう。

- タオルは、サイズが大きく吸収性の高いものを準備しておくと、体を拭く時間を短縮につながり、ご利用者の負担軽減にもつながります。

- 着替えは脱衣所に置いておき、オムツや尿取りパッドを使用している場合は、使用している方法と同じようにセットしておきましょう。

- 保湿剤や皮膚科で処方されている軟膏などは、入浴後の清潔な肌に塗るようにしましょう。

- 介護者は、体が濡れないように水を弾く素材のエプロンや手袋を着用し、滑りにくい靴を履いて介助を行いましょう。

入浴の手順と注意点

入浴の手順について、大まかな概要を解説していきます。

基本的には、各事業所の入浴マニュアルに従って、適切に入浴介助を行ってください。

ここでは「入浴前」「入浴中」「入浴後」の3つに分けて解説していきます。

入浴手順①:入浴前の手順

入浴前の大まかな手順は次の3つです。

- 浴室の準備:浴室や脱衣場を温める、シャワーチェアなど必要な備品を準備する、浴槽にお湯をはる(温度の確認)

- ご利用者の体調確認:バイタルチェック等の体調確認をする、ご本人に入浴の意向確認を行う

- ご利用者の案内:事前にトイレに行く、脱衣場へご案内し、衣類を脱いで頂く、または介助する、浴室へお連れする

入浴前の体調確認は、確実に行いましょう。また、ヒートショック対策のため、浴室やお湯の温度管理も適切に行う必要があります。

服を脱いでいただく際には、ご利用者の羞恥心に十分配慮し、時間がかかるようであればタオルをかけてお待ちいただくようにしましょう。

入浴手順②:入浴中の手順

入浴中の大まかな手順は次の3つです。

- 洗身・洗髪の準備:触れるところ、座る椅子などを温める、手すりなどに使用しながら、転倒しないように座っていただく、介護職員がシャワーの温度を確認し、適温であればご利用者に声をかけながら、足元からお湯をかけていく

- 洗身・洗髪を行う:髪➡顔➡上半身➡下半身の順に、優しく丁寧に洗う、便などの汚れが残っていないか確認する、流し残しがないように確認する、洗身・洗髪を行う際は、必要に応じて声をかけながら行う

- 浴槽に入る:洗い残しや流し残しがないように十分確認をする、手すりにつかまっていただくなど、転倒などに十分注意しながら、浴槽へ移動していただく、長時間の入浴でのぼせないように5分程度目安にする

ご利用者の自立支援を意識しながら、全身を丁寧に洗い、汚れ等の確認も行いましょう。

入浴手順③:入浴後の手順

入浴後の大まかな手順は次の3つです。

- 身体を拭く:身体や頭を拭く、転倒防止のため足の裏までしっかり拭く、全身状態を確認する

- 更衣:椅子などに座ってもらい体調を確認する、無理のないように着替えを行う、必要に応じて軟膏や保湿剤の塗布をする

- 整容と体調確認:髪を乾かす、爪切りなどを行う、足の指の間なども丁寧に乾かす、体調確認と水分補給

入浴後は、のぼせていないかなどの体調確認を行います。また、ふらつきや転倒がないように十分注意しましょう。脱水等を防ぐため、水分補給も必須です。

まとめ

令和6年度の介護報酬改定により、「入浴介助に関する研修」が算定要件に加えられました。

今回は、入浴の事前準備と入浴介助全般の手順及び注意点について解説しました。

確実に加算を算定できるように、ぜひこの資料を活用してください。