本サイトでは、記事にアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を使用しています。

皆さん、こんにちは。福祉施設の研修講師「いし~ちゃん」です。

このブログでは、介護や福祉に携わる方に向けて、「短時間で好きな時間に分かりやすく学べる」をモットーに、研修内容や明日から使える介護・福祉に関する知識をご紹介していきます。

- 研修に使える資料がほしい

- 研修のポイントを知りたい

- パワーポイントに使える資料が欲しい

- 勉強したいけど、時間や費用はかけたくない

このブログを活用していただければ、勉強したいと思っている介護・福祉従事者の方はもちろん、研修を担当している方にとっても役立つ内容を得ることができます。

今回の記事では、「看取り介護に関する研修」の内容をご紹介していきます。

看取り介護の過程を理解する研修のポイント

この研修で押さえるべきポイントは以下のとおりです。

- 看取り介護とは何かを理解すること

- 看取り介護までの過程を理解すること

- 看取り介護における各職種の役割と相互に連携する重要性を理解すること

看取り介護とは何か?

看取り介護とは、人が自然に亡くなっていくまで、必要なケアを行いながら見守る過程のことです。

「死期」が近づくことにより生じる様々な身体的・精神的苦痛を緩和・軽減していくことで、介護職員や看護職員など各職種の専門性を発揮しながら、その方が人生の最期まで尊厳ある生活が送れるように支援していくことになります。

この看取り介護の実践については、必ずしも「死期」が間近に迫った時に行うものではなく、入所した時点ですでに始まっているということを理解しておきましょう。

日本では約8割が病院で亡くなっている

戦後間もない1950年代、自宅で最期を迎える人の割合は約8割を占めていました。

その後、次第に医療機関での死亡が増え始め、自宅での死亡と形勢を逆転します。2000年代には約8割に達して、日本では長年の間、病院が最も一般的な最期を迎える場所だったのです。

しかし近年、社会情勢の変化とともに「人は病院で亡くなるもの」という常識も変わりつつあります。

最大の要因は、超高齢化の影響です。日本では、このままのペースで高齢化が進むと、死亡者数が急増して人口が減少する「多死社会」が到来すると言われています。

厚生労働省によると、団塊ジュニア世代が高齢者になる2040年には、死亡者数は約168万人に上ると見込まれています。

今後は在宅や介護施設での死亡が増える見込みで、実際に近年は、医療機関以外での死亡が微増傾向にあります。

ただ、これからの超高齢化社会ではますます核家族化が進むほか、少子社会においては、介護する家族のいない一人暮らしの高齢者が増えると予想されます。病院に代わり、介護施設での看取りが一般化していくのは自然な流れといえると思います。

看取り期の定義

介護保険制度と日本老年医学会の看取り期の考え方を確認してみましょう。

- 介護保険における看取り期

- 医師が、医学的に回復が見込めないと判断したときに、概ね余命が6か月程度であって、老衰または病気の末期であり、あらゆる治療も病気の治癒に対して効果がない状態のこと

- 日本老年医学会における高齢者の終末期

- 病状が不可逆的かつ進行性で、その時代に可能な限りの治療によっても病状の好転や進行の阻止が期待できなくなり、近い将来の死が不可避となった状態のこと

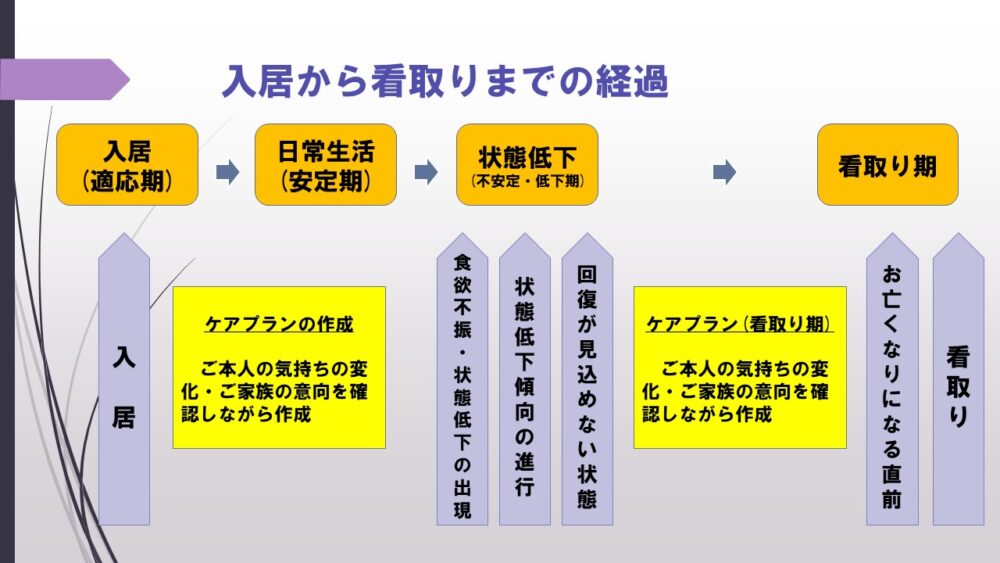

入居から看取りまでの過程

看取りの過程は、入居してからすでに始まっています。

ご利用者やご家族の多くは、特別養護老人ホームを終の棲家として考えており、積極的な治療というよりは、自然な形での対応を望まれる意向が多く聞かれます。

そのため、入居してから最期の瞬間まで、どのように過ごしていきたいかを考えることは、看取り介護を考える上で重要な視点となります。

では、それぞれのフェーズでの考え方について解説していきます。

看取り過程①:施設への入居(適応期)

前述のとおり、最近では施設を終の棲家と考えられている方が増えています。

適応期では、終の棲家としての役割を担っていることを理解していただき、施設としてできる対応等について説明を行います。

「看取り」についての理解を深めていただくことにより、どのような生活を送ってほしいか、どう生き抜いてほしいかをご家族にも考えていただくきっかけになります。また、この意向については、いつでも変更できることを伝え、「いつでも相談してくださいね」という姿勢を示しておくことも重要です。

ポイント

●看取りについて関心を持ってもらう

●食事が食べれなくなった時や病状が悪化し重篤な状態に陥った場合の現時点での意向を確認

●いずれは、看取りの時期がくることを理解してもらう

これらのポイントを押さえておくことが必要です。

看取り過程②:施設での日常生活(安定期)

入居してから徐々に施設の生活に慣れてくる中で、ご本人の気持ちの変化や希望がないかを確認していく時期です。

その方が、施設で生活していく中での生きがいや楽しみが見つけられるように、ご本人のお話に耳を傾けましょう。

また、ご家族にも入居してからのご本人の様子を伝え、馴染みのあるものや趣味などをお聞きしながら、「こんな風に過ごしてほしい」という意向を確認していくことも重要です。

ポイント

●ご本人が、どう生きていきたいかを確認する

●ご家族が、ご本人にどのように過ごしてほしいか確認する

●ご本人やご家族に対して、施設として提供できるサービスは何かを考える

これらのポイントを押さえ、ケアプランに反映していくことが重要です。

看取り過程③:状態の低下(不安定・低下期)

「食事量が低下した」「覚醒する時間が減少した」「体重減少が見られる」といった老衰傾向が出現し、進行する時期になります。

この時期になると職員も明確に看取りを意識するようになってきます。

ポイント

●老衰傾向が見られた=すぐに看取りと決めつけないこと

まずは、ご本人の現在の状態を把握し、各職種で共有することに努めましょう。

職種の専門性によっては、意見が分かれやすい時期になりますので、客観的な視点から状態を確認し、各職種が共通の認識を持つことが重要です。

その上で、ご家族に現状をお伝えするようにしましょう。

ここで各職種の役割について解説しておきます。

介護職員・栄養士・リハビリ専門職等の役割

食事の量や食べ具合、身体の動き、覚醒状況、日常的な状態の報告などを行います。

特に常日頃から関わることが多い介護職員は、ご利用者の少しの変化に気づきやすいと思います。不安定・低下期では、細目に状態を確認して共有することを心がけましょう。

看護師の役割

病状の観察、受診の必要性、バイタル、体重減少、医師への報告、介護士への助言などを行います。

医学的知見に基づいた現状を把握し、介護職員等へ伝達する役割を担います。この時に、指導的になってしまうと介護職員との軋轢を生みだしやすくなってしまうため、介護職員の専門性を理解しながら、助言する姿勢で伝えることが重要です。

生活相談員の役割

各専門職からの情報収集、意見のとりまとめ、ご家族への連絡・意向確認などを行います。

各専門職の考え方を理解しつつ、ご家族に対してどのように伝えるかを考えます。生活相談員は、現場とご家族をつなぐ重要な役割を担っています。

伝え方ひとつで、ご家族の心証も変化しますので、ご家族のお気持ちや状況も十分に理解した上で、伝え方を考えてから連絡するようにしましょう。

看取り過程④:看取り期

これ以上の回復が見込めず、安定期にも戻らない状態になった状態です。本人が望むものがあれば、出来る限り対応するようにしましょう。また孤独を感じさせないように配慮することが大切です。

このフェーズでは、ご利用者に対するケアとご家族に対するサポートすることが重要です。

ご利用者に対するケア

ご本人が望むケアの実施(ご家族などの意向、ご本人の嗜好)食事などの提供、排せつの状況確認、清潔の保持、苦痛の緩和、孤独感を感じないような声掛け、その他必要な身体的ケアなどを実践していきましょう。

ご家族へのサポート

丁寧な説明(一方的な説明でなく、ご家族に選択肢を与えるなど)、面会などの意向確認、その他ご本人の想いを推察し、どう生き抜いてほしいかを共に考えるなど、ご家族の気持ちに寄り添いながら実践していきましょう。

介護保険制度における看取り介護の取組

令和3年度の介護報酬改定において、看取り介護加算に新たな区分が創設されました。

また、算定要件に上の図のような内容が含まれるようになりました。

「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」については、看取り介護を行っている事業所は、必ず目を通しておきましょう。

看取り介護に関する研修のまとめ

看取り介護の過程では、その方の最期の時までをどのように支えていくのかを考えていくことであり、施設に入居された時から始まっています。

入居されてから継続的に、ご本人やご家族、施設の各職種間で十分に話し合いを重ねていき、丁寧な説明と共通認識のもとで、看取り介護を実践していきましょう。

また「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」にきちんと目を通し、職員ひとりひとりが看取りに関して、しっかりと意見を持つようにしましょう。